| 問題 | 正誤 | 答え | キミの答え |

|---|---|---|---|

| 問 | 5 |

『しのびね』

『しのびね』は、作者・成立年ともに未詳の擬古物語。平安末期に成立した同名の物語を、鎌倉時代後期から室町時代に改作したものと考えられている。内大臣の息子・中納言は美しい姫君と結ばれ、息子が生まれたが、親に反対されて別の女性と結婚する。一方、姫君は帝にみそめられて寵愛を受けるが、中納言のことが忘れられず、「忍び音」(人知れず泣くこと)をする。中納言は姫君のことを思いつつも出家する。

- ・中納言⋯内大臣の父と東宮の女御である妹を持つ名門の貴公子。まだ少将であった頃、美しい姫君と出会い息子が生まれるが、父内大臣の命により時の権力者である左大将の姫君と結婚させられる。その後、姫君の所在がわからなくなり、物思いに沈む日々が続いていた。

- ・帝⋯出仕してきた姫君を見て、その美貌に驚き関心を抱く。中納言と別れ、物思いに沈んで泣いてばかりいる姫君を慰め続けながらも、かつて中納言と姫君が恋仲であったことを密かに確信している。

- ・姫君⋯内大臣の厳命で、中納言との間にもうけた息子を奪われ、中納言との仲も妨害され、ついには中納言のもとを去る。その後、中納言との別れを引きずりながら物思いに沈んだ日々を送っていたが、その美しさと物思いに沈んだ様子から帝の目に留まる。

本文は、愛する姫君と別れ左大将の姫君と結婚したものの、その後行方がわからなくなってしまった姫君のことを忘れることができず、物思いに沈んだ日々を送っていた中納言が、せめてもの気晴らしにと参内した場面から始まる。

本文は四つの形式段落からなる。概要は以下のとおり。

- 第一段落最初〜「聞きも知らぬやうにてさぶらひ給ふ。」⋯参内した中納言と帝のやりとりが描かれている。帝は中納言の美貌に感嘆しながらも、中納言と姫君がかつて恋仲であったことを疑い、中納言の腹を探るような和歌を詠む。

- 第二段落「御遊び果てて〜ほのぼの見ゆる。」⋯管弦のお遊びが終わって、中納言があたりを散策していると、人の話し声が聞こえてくる。その後、帝の声が局の中から聞こえてきたため、中の様子を覗いてみると、部屋の奥の方に女性の姿が見えた。

- 第三段落「誰とはさだかに見えず〜つゆなびき奉る気色もなし。」⋯中納言が中の様子を見ていると、そこには袖を顔におしあてて、こらえがたげに泣いている姫君の姿があった。愛する姫君との突然の再会に、中納言は言葉にならないほど驚くと同時に、やっと会えたことを心から嬉しく思う。

- 第四段落「ややありて」〜最後⋯帝が局から帰ったことから、局の中に入ってすぐにでも姫君を慰めたいという衝動に駆られる中納言であったが、まだ明るいうちで人目もあることから、和歌をしたためて夕暮れ時に姫君の局に立ち寄る。

識別の設問。正解は 。

。

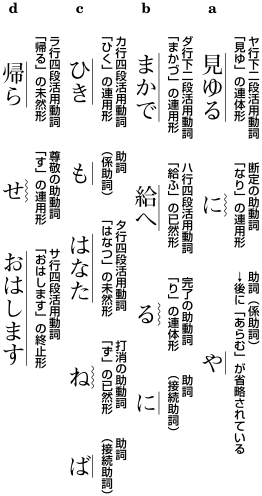

今回の出題は「に」「る」「ね」「せ」の出題であったが、いずれも過去のセンター試験で問われている頻出の識別問題である。正解は 。

。

![]() は、ヤ行下二段活用動詞「見ゆ」の連体形に接続しており、格助詞「に」・接続助詞「に」・断定の助動詞「なり」の連用形の可能性が考えられる。また疑問の係助詞「や」を伴い、直後には「あらむ」が省略(結びの省略)されていると考えられるため、「に・助詞・あり」の形となることから、断定の助動詞「なり」の連用形と判断できる。

は、ヤ行下二段活用動詞「見ゆ」の連体形に接続しており、格助詞「に」・接続助詞「に」・断定の助動詞「なり」の連用形の可能性が考えられる。また疑問の係助詞「や」を伴い、直後には「あらむ」が省略(結びの省略)されていると考えられるため、「に・助詞・あり」の形となることから、断定の助動詞「なり」の連用形と判断できる。

![]() は、

は、 受身・尊敬・可能・自発の助動詞「る」の終止形か

受身・尊敬・可能・自発の助動詞「る」の終止形か 完了の助動詞「り」の連体形が考えられる。次に直前の「給へ」との接続を考えると、「給へ」は、四段活用の已然形と判断できるため、完了の助動詞「り」の連体形と判断できる。(「給ふ」には四段活用の「給ふ」と下二段活用の「給ふ」とがあるが、

完了の助動詞「り」の連体形が考えられる。次に直前の「給へ」との接続を考えると、「給へ」は、四段活用の已然形と判断できるため、完了の助動詞「り」の連体形と判断できる。(「給ふ」には四段活用の「給ふ」と下二段活用の「給ふ」とがあるが、 ・

・ の助動詞はともに下二段活用の動詞には接続しないため、ここでの「給へ」は四段活用と判断できる。)

の助動詞はともに下二段活用の動詞には接続しないため、ここでの「給へ」は四段活用と判断できる。)

![]() は、直前がタ行四段活用動詞「はなつ」の未然形、直後が接続助詞「ば」(未然形か已然形に接続)であることから、打消の助動詞「ず」の已然形。

は、直前がタ行四段活用動詞「はなつ」の未然形、直後が接続助詞「ば」(未然形か已然形に接続)であることから、打消の助動詞「ず」の已然形。

![]() は、直前がラ行四段活用動詞「帰る」の未然形であり、使役・尊敬の助動詞「す」の未然形または連用形と判断できる。また主語が帝であり、帝自身の動作であることから、ここは使役ではなく尊敬と判断できる。

は、直前がラ行四段活用動詞「帰る」の未然形であり、使役・尊敬の助動詞「す」の未然形または連用形と判断できる。また主語が帝であり、帝自身の動作であることから、ここは使役ではなく尊敬と判断できる。

品 詞 分 解

(中納言は)せめてもの気晴らしに、身なりを整えて、宮中へ参上なさった。あたり一面を暗くするほど雪が降ったので、管弦のお遊びをなさろうとして、(ちょうど)中納言もいらっしゃるときであったので、(帝は)ご機嫌がよく、「今日の天気はどうだろうか。」と、(中納言の顔を)ご覧になると、(中納言は)以前と違ってひどく痩せて、いっそう色っぽく、美しさに満ちている目元や口元などに、(帝は)つい目をとめてじっと見つめなさる。「これ〈=中納言〉に少しでも親しんだような女は、きっと執着が残るだろう。」と、好色めいたお心になられて、外の方を少しご覧になって、

人知れぬ恋の心は、時雨混じりの初雪が雨に消えていくように、涙の雨で消えてしまうのだろうか

と(帝は)口ずさみなさって、中納言の方に視線を向けられた目じりが、きまりが悪そうに少しほほえみなさっているので、(中納言は)「私の心の中が、はっきり見えるのであろうか。」と、顔が赤くなる気がして、聞こえないふりをしてお控え申し上げなさる。

お遊びが終わって、人々は退出なさったが、中納言(だけ)はとどまって、物思いに沈んでぼんやりと歩きなさるが、承香殿のあたりを、何ということもなく聞いていらっしゃると、人の話し声が、ひそひそと聞こえてくるので、(中納言は)不思議に思って、「帝が、この頃は、どなたが入内するとも耳に入っていないのに、この御局へ、しきりにおいでになる。更衣などで、深く心がひかれる方がおいでなの(だろう)か。」と気にかかって、そっと立ち聞きなさると、帝のお声で、「物思いをするのは、辛いものだよ。この忍び泣きが(いつまでも)やまないのは、ひどく気が滅入ることだ。しかし、私を嫌だと思いなさるのも当然だ。(私の)思い当たる人が間違いないのなら、なるほど(中納言以外の)どんな人に心を移しなさることがあろうか、いや、中納言以外の人に心を移すことはないだろう。見るにつれて魅力的で、美しいことたぐいないのを、もし私が女であったなら、たとえ極楽浄土からのお迎えであっても、この人を見捨てて、別れようとは思われないほどすばらしい様子であるのに、やはりどういうわけで、このように(中納言のもとを)離れてさまよっておられるのです。しかし、片思いはつまらぬもの。私は、そのように物思いはおさせしないのに。」と、こまごまとおっしゃる声が聞こえるので、(中納言は)やはり不審なことよと思って、(覗き見できるような)隙間をお探しになると、柱のそばに虫が食った穴があったので、ひょっとして(中が)見えるかと思って覗きなさると、帝がおいでになる奥の方に、紅梅が濃く薄く重なった袖口、青い単衣、赤い袴、髪の裾を広げたような様子が、かすかに見える。

(その女性が)誰なのかはっきりと見えず、(帝が)続けておられる言葉が気にかかり心が落ち着かなくて、依然として立ち去らずにじっと見ていらっしゃると、(女性が)袖を顔に押しあてて、我慢できないように泣く様子が、見間違うはずもない〈=あの人(姫君)である〉のを見つけなさると、(中納言の)胸は音に聞こえてしまいそうなほど動揺して、涙までも出てくるのだが、それでもやはり「見間違いでは。」と、注意してじっと見ると、(姫君は)顔を袖で隠して、離さないので、(帝は)「これは、どうしたことだ、『とふにつらさのまさる』とかいうことなのか、(それも)もっともだ。」と言って、袖を引きのけなさると、泣いて赤くなられた顔が、まさしくそれ〈=姫君〉と確認すると、(中納言は)まったく言いようもなく驚くと同時にうれしくも思われて、少しの間立ちなさっているが、(姫君は)少しも(帝に)気持ちが傾き申し上げる様子もない。

しばらくして、帝はお帰りになる。ちらっと見えた面影が恋しいので、(中納言は)また立ち寄って覗きなさると、(姫君が)ひれ臥して、髪の乱れも構わず、お泣きになる様子を(見ると)、(中納言は)すぐに入ってでも慰めたいとお思いになるが、人目も憚られて、光家という従者に(命じて)、お硯をお取り寄せになって、(ご自身の)畳紙に、意外なことはかえって申し上げようがなくて、

この世に生きているという気持ちもしません。行方知れずのあなたの住み処を、宮中であると知った時から

と書いて、日が暮れるのもおそく(感じられ)て、(中納言は)黄昏時に(姫君の局に)立ち寄りなさって、「(姫君の侍女の)中納言の君(にお目にかかりたい)。」とお訪ねになる。