『小夜衣』

『小夜衣』は、鎌倉時代に成立したと考えられている。作者は未詳。三巻。恋愛物語に継子いじめの要素を加え、平安時代の作り物語に倣った擬古物語である。

なお、出題の都合上、一部本文を省略・変更した箇所がある。

- ・兵部

宮⋯本文の主人公。年齢は十八歳くらい。冷泉院の皇子。真面目な貴公子であったが、山里の姫君と恋愛関係になる。その後、連夜の息子の忍び歩きを憂慮した両親によって関白の姫君と無理矢理結婚させられてしまう。しかし、結婚後もなお山里の姫君のことが忘れられずにいる。

宮⋯本文の主人公。年齢は十八歳くらい。冷泉院の皇子。真面目な貴公子であったが、山里の姫君と恋愛関係になる。その後、連夜の息子の忍び歩きを憂慮した両親によって関白の姫君と無理矢理結婚させられてしまう。しかし、結婚後もなお山里の姫君のことが忘れられずにいる。 - ・山里の姫君⋯父は大納言だが、山里に祖母とともに寂しく暮らしている。兵部

宮が山里に雨宿りしたのを機に関係が深まった。兵部

宮が山里に雨宿りしたのを機に関係が深まった。兵部 宮が関白の姫君と結婚し夜離れが続くのを悲しんでいる。

宮が関白の姫君と結婚し夜離れが続くのを悲しんでいる。 - ・関白の姫君⋯関白の次女。兵部

宮より二歳年上であり、兵部

宮より二歳年上であり、兵部 宮の両親の思惑によって宮と結婚する。特に欠点もない美しい姫君であるが、宮の心は結婚後もなお山里の姫君に向けられており、本文の後、夫婦仲が心通わぬものとなっていくことが描かれている。

宮の両親の思惑によって宮と結婚する。特に欠点もない美しい姫君であるが、宮の心は結婚後もなお山里の姫君に向けられており、本文の後、夫婦仲が心通わぬものとなっていくことが描かれている。

両親によって関白の姫君と強引に結婚させられてしまった兵部 宮は、周囲の目を気にしながらも山里の姫君への変わらぬ恋心を歌に詠んで送る。山里の姫君の方は宮の訪れが絶えたことに悲しみを抱きながら、辛い思いを込めた歌を返す。宮邸の女房たちは、結婚後もなお山里の姫君との間で頻繁に手紙を交わしている宮を非難の目で見ている。

宮は、周囲の目を気にしながらも山里の姫君への変わらぬ恋心を歌に詠んで送る。山里の姫君の方は宮の訪れが絶えたことに悲しみを抱きながら、辛い思いを込めた歌を返す。宮邸の女房たちは、結婚後もなお山里の姫君との間で頻繁に手紙を交わしている宮を非難の目で見ている。

宮の母である大宮が、関白の姫君への後朝の手紙を早く書くようにと迫るので、宮はしぶしぶ歌を送る。宮からの手紙が届かぬのをじれったく思っていた関白は喜び、その筆跡の見事さに感心するが、肝腎の姫君の方は、気後れし自分では返信ができない。結局、姫君の母が代筆して返歌するが、受け取った宮は大人びた手紙の書きぶりを見て、姫君の母が代筆したものであるようだと思い、なまじ姫君からの返事に幻滅するよりは、これはこれで奥ゆかしいことであると思った。

敬意の対象に関する設問。

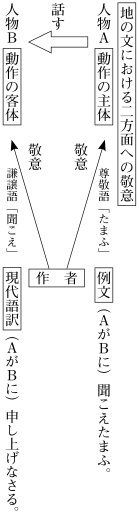

敬語は、古文読解の重要な柱。用法を正しく理解し、敬意の対象を把握することが、動作の主体(いわゆる主語)や動作の受け手の判定という文脈把握の有効な手だてとなる。まずは、尊敬語・謙譲語・丁寧語という敬語の種類を識別。次に、尊敬語は動作の主体に、謙譲語は動作の受け手に、丁寧語は聞き手に、それぞれ敬意を払う時に用いる語であることの確認。以上の基本知識を押さえた上で、敬語が用いられている部分について誰が誰に何をしているのかという文脈、すなわち動作の主体と受け手(客体)とを読み解き、敬意の対象を判定する。本設問のように「謙譲語+尊敬語」という形になっている部分では、動作の主体と客体との双方に敬意が払われており、文脈把握が特に重要となる。

波線部 ・

・ の「聞こえ給ふ」は、

の「聞こえ給ふ」は、 「聞こえ」が「(手紙を)差し上げる」という意の動詞の謙譲語、

「聞こえ」が「(手紙を)差し上げる」という意の動詞の謙譲語、 「給ふ」が「〜なさる」意の尊敬の補助動詞である。ここは、一度兵部

「給ふ」が「〜なさる」意の尊敬の補助動詞である。ここは、一度兵部 宮の歌と山里の姫君の歌の贈答があってから、再び兵部

宮の歌と山里の姫君の歌の贈答があってから、再び兵部 宮の歌と山里の姫君の歌の贈答が繰り広げられようとしている場面である。したがって、「また立ち返り、聞こえ給ふ」の部分は、「また折り返し、(兵部

宮の歌と山里の姫君の歌の贈答が繰り広げられようとしている場面である。したがって、「また立ち返り、聞こえ給ふ」の部分は、「また折り返し、(兵部 宮が山里の姫君に向けて手紙を)差し上げなさる」の意で、手紙を送るという動作の主体が兵部

宮が山里の姫君に向けて手紙を)差し上げなさる」の意で、手紙を送るという動作の主体が兵部 宮、受け手が山里の姫君ということになる。以上のような手順を踏むと、謙譲語「聞こえ」は、山里の姫君に対して、尊敬語「給ふ」は兵部

宮、受け手が山里の姫君ということになる。以上のような手順を踏むと、謙譲語「聞こえ」は、山里の姫君に対して、尊敬語「給ふ」は兵部 宮に対して、それぞれ敬意が払われているとわかる。正解は、

宮に対して、それぞれ敬意が払われているとわかる。正解は、 がウ、

がウ、 がアとなる。

がアとなる。

波線部 ・

・ の「聞こえ給へ」は、

の「聞こえ給へ」は、 「聞こえ」が動詞「言ふ」の謙譲語、

「聞こえ」が動詞「言ふ」の謙譲語、 「給へ」が

「給へ」が と同様、「〜なさる」意の尊敬の補助動詞。「申し上げなさる」と訳出できる部分である。以上が基本的確認事項。ここは、注

と同様、「〜なさる」意の尊敬の補助動詞。「申し上げなさる」と訳出できる部分である。以上が基本的確認事項。ここは、注![]() ・注

・注![]() を参考にしながらの文脈把握がポイント。兵部

を参考にしながらの文脈把握がポイント。兵部 宮が関白の姫君への後朝の手紙をなかなか書こうとしないのに対して、宮の母(大宮)が「今まで(関白の姫君への手紙を)差し上げなさらぬとは(どういうことか)」と言って、早く差し上げるよう強引に宮に迫る場面である。したがって、「あながち聞こえ給へ」という部分における動作の主体は大宮、受け手は兵部

宮が関白の姫君への後朝の手紙をなかなか書こうとしないのに対して、宮の母(大宮)が「今まで(関白の姫君への手紙を)差し上げなさらぬとは(どういうことか)」と言って、早く差し上げるよう強引に宮に迫る場面である。したがって、「あながち聞こえ給へ」という部分における動作の主体は大宮、受け手は兵部 宮ということになる。よって、謙譲語「聞こえ」は、兵部

宮ということになる。よって、謙譲語「聞こえ」は、兵部 宮に対して、尊敬語「給へ」は、大宮に対して、それぞれ敬意が払われている。正解は、

宮に対して、尊敬語「給へ」は、大宮に対して、それぞれ敬意が払われている。正解は、 がア、

がア、 がオとなる。

がオとなる。

関白の姫君も、幼い年ごろではないので、際だって美しく、今が盛りの花のように見えなさる。(兵部 宮は、関白の姫君に対して)決して愛情がないようにしようというのではないけれども【=決して愛情を抱かないでおこうというわけではないのだけれども】、(結婚して)急にたやすく(他の女に気持ちが)移るような気持ちはせず【=たちまちのうちにたやすく心変わりするような気にはならず】、あの寂しい(山里の)軒端で物思いに沈んでいるであろう(山里の姫君の)様子が、気にかかるにつけても、親密な男女の仲では人目をはばかる関係の方が愛情がずっとまさるのであろうか、涙もこぼれ、寝るときの枕も(涙で)濡れてしまう(自分の)ことを、周囲の者はどのように思うだろうかと、本心を取り繕うこともいつまで(できるだろう)か、いや、(でき)ない【=いつまでもはできないだろう】、とお思いになるうちに、夏の夜だから間もなく夜が明けてしまうので、急いで(関白の邸を)お出になるのを、どういうことなのだろうと、関白の姫君に仕える女房たちは互いに思い合っている。

宮は、関白の姫君に対して)決して愛情がないようにしようというのではないけれども【=決して愛情を抱かないでおこうというわけではないのだけれども】、(結婚して)急にたやすく(他の女に気持ちが)移るような気持ちはせず【=たちまちのうちにたやすく心変わりするような気にはならず】、あの寂しい(山里の)軒端で物思いに沈んでいるであろう(山里の姫君の)様子が、気にかかるにつけても、親密な男女の仲では人目をはばかる関係の方が愛情がずっとまさるのであろうか、涙もこぼれ、寝るときの枕も(涙で)濡れてしまう(自分の)ことを、周囲の者はどのように思うだろうかと、本心を取り繕うこともいつまで(できるだろう)か、いや、(でき)ない【=いつまでもはできないだろう】、とお思いになるうちに、夏の夜だから間もなく夜が明けてしまうので、急いで(関白の邸を)お出になるのを、どういうことなのだろうと、関白の姫君に仕える女房たちは互いに思い合っている。

わなくてもはっきりわかったかわいらしい(山里の姫君の)様子は、まず思い出されなさるので、(兵部

わなくてもはっきりわかったかわいらしい(山里の姫君の)様子は、まず思い出されなさるので、(兵部 宮は)御硯をお取り寄せになって、手紙をお書きになられるのを、(兵部

宮は)御硯をお取り寄せになって、手紙をお書きになられるのを、(兵部 宮の)お側の女房たちは、(この結婚を兵部

宮の)お側の女房たちは、(この結婚を兵部 宮は)悪くはない(と思っている)ようだ、と思うのだが、(実は兵部

宮は)悪くはない(と思っている)ようだ、と思うのだが、(実は兵部 宮が書いているのは)この山里の姫君への手紙であったのだ。筆を持つ手を休めて、しばし物思いにふけっていらっしゃった様子は、しみじみとしたおもむきがある。

宮が書いているのは)この山里の姫君への手紙であったのだ。筆を持つ手を休めて、しばし物思いにふけっていらっしゃった様子は、しみじみとしたおもむきがある。

不本意ながら夜離れをする【=訪れが途絶える】ことになってしまったが、(あなたと重ねた)夜着の袖は悲しみの涙で乾く間もありません。

と、あれこれと書きなさっている(兵部 宮の)筆跡を、ご覧になる(山里の姫君の)方では、ますます涙が流れる気持ちがして、

宮の)筆跡を、ご覧になる(山里の姫君の)方では、ますます涙が流れる気持ちがして、

男性が他の女性に心移りすれば、 瀬を重ねた二人の仲も変わってしまうのがこの世の習いであると、辛い身のわたしは思い知らされています。夜着の袖を涙で濡らしながら。

瀬を重ねた二人の仲も変わってしまうのがこの世の習いであると、辛い身のわたしは思い知らされています。夜着の袖を涙で濡らしながら。

とだけ、いつもより言葉少なく書いてあるのを、このようなこと【=関白の姫君と自分とが結婚したという事実】を(山里の姫君はすでに)聞いたのだろうか、と(兵部 宮は)思うにつけても、どれほど、(関白の姫君と結婚した)わたしのことを、いやだ、薄情だ、と(山里の姫君は)思っているだろうか、とどうしようもなく悲しかったので、また折り返し、(山里の姫君に向けて手紙を)差し上げなさる。

宮は)思うにつけても、どれほど、(関白の姫君と結婚した)わたしのことを、いやだ、薄情だ、と(山里の姫君は)思っているだろうか、とどうしようもなく悲しかったので、また折り返し、(山里の姫君に向けて手紙を)差し上げなさる。

年月が経っても変わらないでしょうに、わたしの夜着の色は。あなたを思う深い愛の色で染めたのですから。

兵部 宮が、まだ夜が明けないうちに関白の姫君のもとから自邸に帰宅した際のお供の人々は、四位・五位・六位の人々、また、従者・取り次ぎの役人・舎人にいたるまでも、みな華美を尽くし、装束の色・様子なども並々でないのを、「盛大になさったことよ」と(女房たちは)褒め合ったが、このような(兵部

宮が、まだ夜が明けないうちに関白の姫君のもとから自邸に帰宅した際のお供の人々は、四位・五位・六位の人々、また、従者・取り次ぎの役人・舎人にいたるまでも、みな華美を尽くし、装束の色・様子なども並々でないのを、「盛大になさったことよ」と(女房たちは)褒め合ったが、このような(兵部 宮と山里の姫君との間を行き来する)使者が頻繁であるのを、「依然として、(兵部

宮と山里の姫君との間を行き来する)使者が頻繁であるのを、「依然として、(兵部 宮は山里の姫君のことを)思い捨てようとはなさらぬ気持ちなのだろうか」と、不快に思い合っている。

宮は山里の姫君のことを)思い捨てようとはなさらぬ気持ちなのだろうか」と、不快に思い合っている。

山里の(姫君からの)御返事には、

わたしのことを深く思ってくださる愛の色だとはどうして頼りにすることができましょうか、いや、できません。浅く染まっただけの私の夜着の色なのに。

とだけ、特に取り繕うこともなく書いていらっしゃる美しさは、これにまさる女性はいないだろうと、(兵部 宮は)何度見ても仕舞い置くことがおできにならない。

宮は)何度見ても仕舞い置くことがおできにならない。

夜着を十分に重ねることも(でき)ない二人の縁の浅さを(山里の姫君が)恨みなさっているのも、もっともであるなあと、(兵部 宮は山里の姫君のことが)気の毒で、関白の姫君に送るべき今朝の手紙は、大してお急ぎにはならないでいるところへ、大宮【=兵部

宮は山里の姫君のことが)気の毒で、関白の姫君に送るべき今朝の手紙は、大してお急ぎにはならないでいるところへ、大宮【=兵部 宮の母】から、「今まで(関白の姫君への手紙を)差し上げなさらぬとは(どういうことか)」と言って、強引に(関白の姫君に手紙を差し上げるようにと)申し上げなさるので、(兵部

宮の母】から、「今まで(関白の姫君への手紙を)差し上げなさらぬとは(どういうことか)」と言って、強引に(関白の姫君に手紙を差し上げるようにと)申し上げなさるので、(兵部 宮は)不本意ながらも、

宮は)不本意ながらも、

あっという間に明けてしまった短夜の辛さだというわたしの思いと同じ気持ちであなたは思ってはいないのでしょうね。

大殿【=関白】においては、(兵部 宮からの)今朝の手紙が遅いのを、待ち遠しいことだとお思いになるが、待っていて(やっと兵部

宮からの)今朝の手紙が遅いのを、待ち遠しいことだとお思いになるが、待っていて(やっと兵部 宮から届いた手紙を)ご覧になったお気持ちは、有り難く、何よりも、「御筆跡の見事なことよ」と、皆で寄り集まって、褒め合っている。

宮から届いた手紙を)ご覧になったお気持ちは、有り難く、何よりも、「御筆跡の見事なことよ」と、皆で寄り集まって、褒め合っている。

(大殿は)姫君に、「御返事を(書くように)」と促し申し上げるけれども、(姫君は兵部 宮の)御筆跡の見事さに(圧倒されて)、どうして(手紙を)差し上げることなどできようか(、いや、差し上げられない)、とお思いになるので、(周囲の者がいくら書くよう言っても返事を自ら書くことを)承知なさらないので、(姫君の)母上が、

宮の)御筆跡の見事さに(圧倒されて)、どうして(手紙を)差し上げることなどできようか(、いや、差し上げられない)、とお思いになるので、(周囲の者がいくら書くよう言っても返事を自ら書くことを)承知なさらないので、(姫君の)母上が、

我が身の辛さを思い知る暁時は、(別れの時を告げる)鶏の鳴き声とともに、わたしも声を上げて泣いてしまいました。

とだけ書きなさって、懐紙に包んで差し上げなさった。

(兵部 宮は)御返事をご覧になると、大人びた書きぶりに、(関白の姫君の)母(が代筆したも)のであるようだと、かえって(関白の姫君からの手紙に)幻滅するよりは奥ゆかしいことだ、とお思いになった。

宮は)御返事をご覧になると、大人びた書きぶりに、(関白の姫君の)母(が代筆したも)のであるようだと、かえって(関白の姫君からの手紙に)幻滅するよりは奥ゆかしいことだ、とお思いになった。